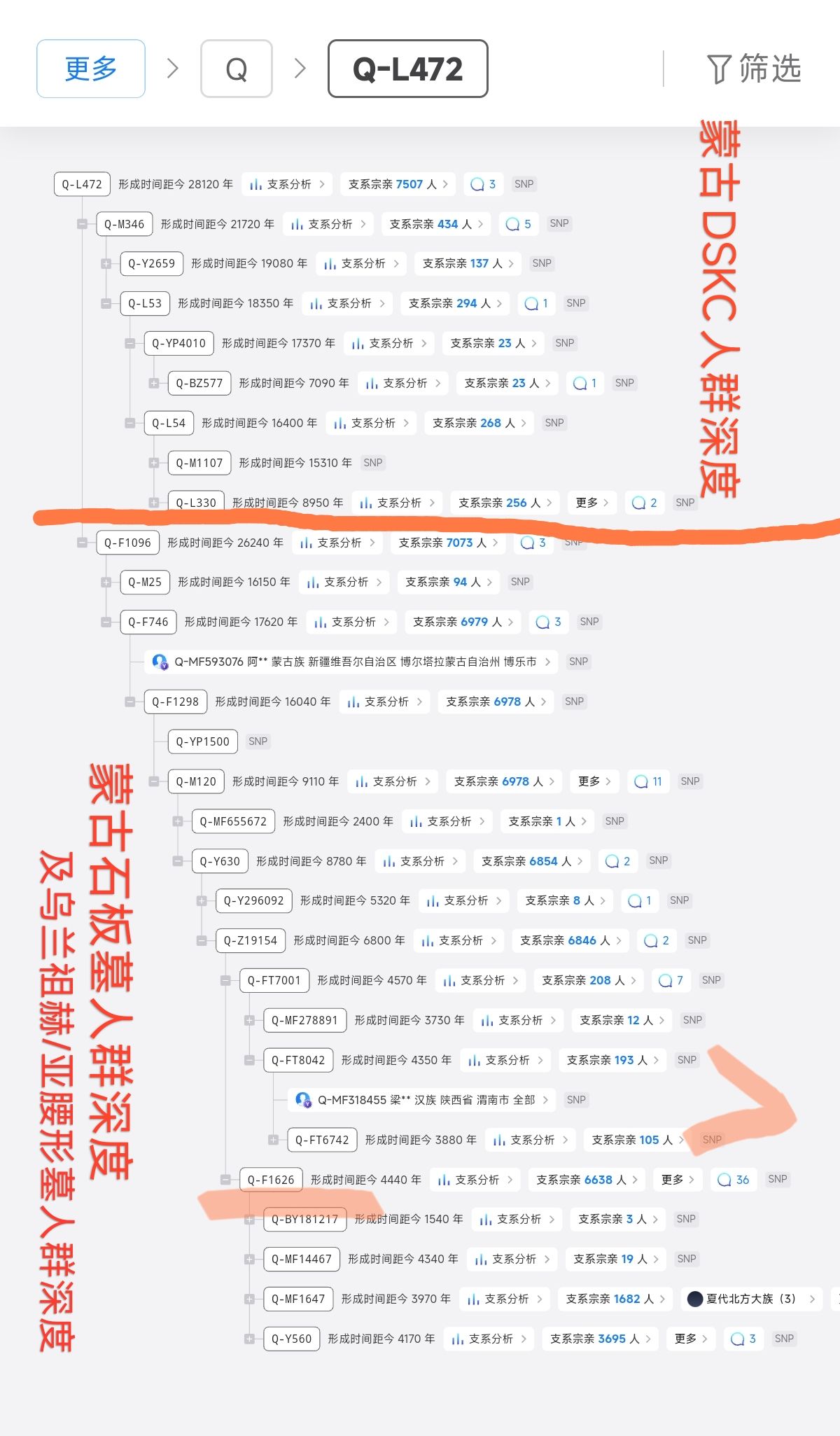

论文归类中,Q1b1-L53主要存在于DSKC文化人群(Deer Stones and Khirigsuurs Culture,BC1400-800)和门赫海尔汗文化(Munkh-Khairkhan Culture,BC1800-1400)。

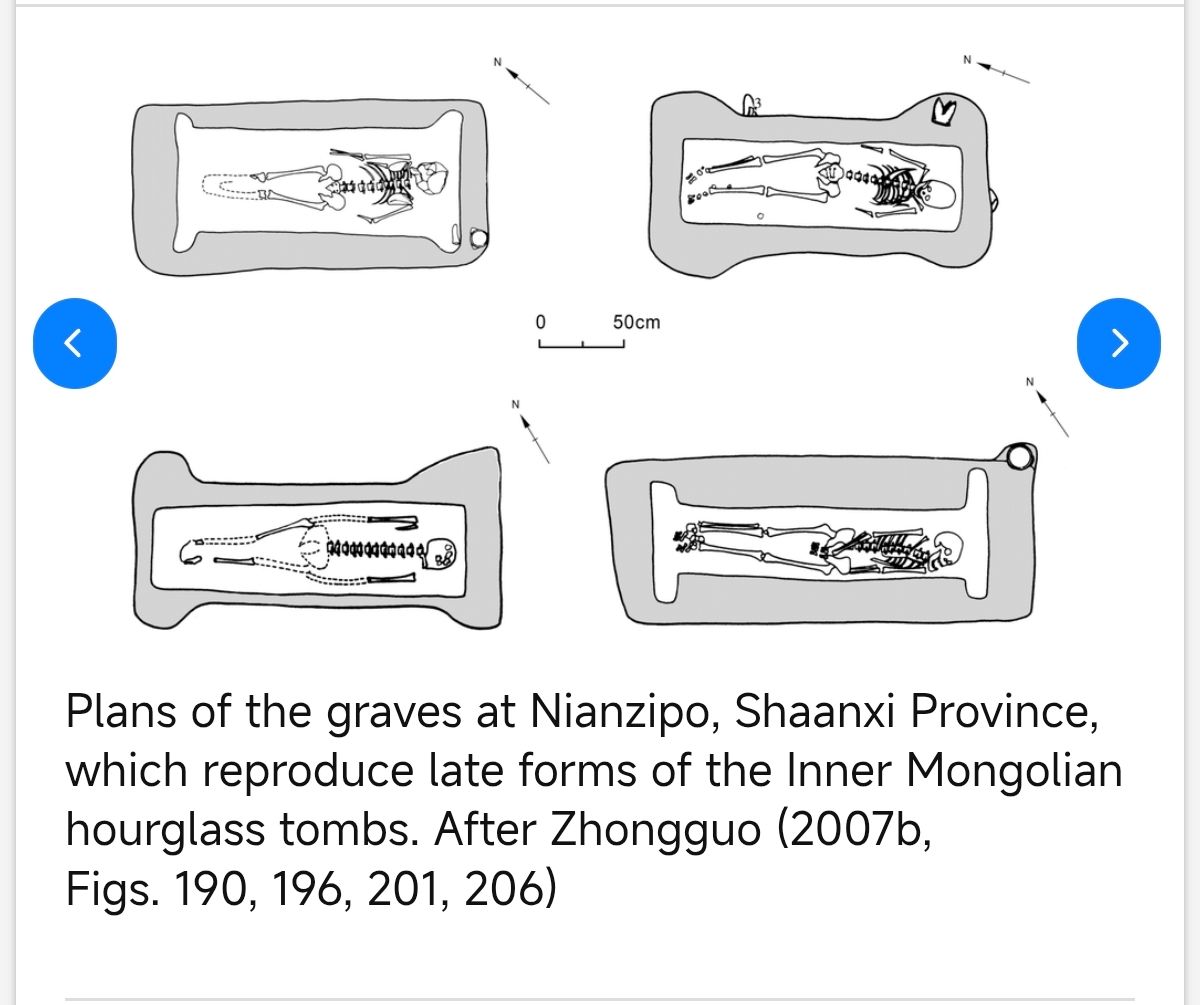

Q1a1a-M120则主要存在于乌兰祖赫文化(Ulaanzuukh Culture,BC1500-1300)/亚腰形墓(figure-shaped)文化人群。後期总体被Q1a1a-M120统一为石板墓文化,并与西来的阿尔泰人群混合为匈奴人群。

其中几例N1a1-M46,其下游在石峁已检出,整体面貌较为清晰,其分支後世总体属于丁零-敕勒-高车族群,并分批分段进入北亚欧洲等地。

唯N1a2-CTS8410较为模糊,其测年时间也未确切,论文定位于3059±44bp,下引论文则指出,其测年校正结果在BC1737-1526,难以归入到特布希文化(Ulaanzuukh-Tevsh culture)。其检测深度停留于姬周族群上游,但考虑甘肃马鬃山亦检出一例稍早时期的样本。或可推测,这与“不窋失官自窜于戎狄”传说有关。此2例或为其早期分支,或为不窋自窜之後分支。另一研究指出,亚腰形墓广泛分布于乌兰祖赫-特布希文化群,并进入了内蒙阴山地区、乃至咸阳碾子坡。

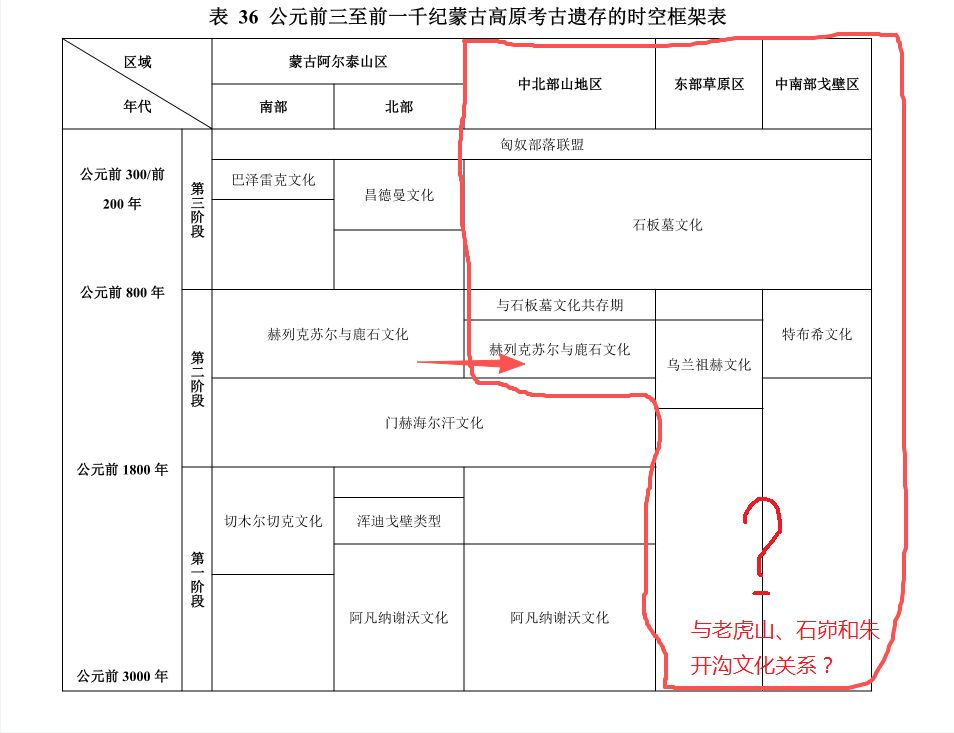

乌兰祖赫-特布希文化目前研究较少,其定名和类型学都尚未完成,尤其与老虎山—石峁—朱开沟文化的关系,都值得进一步探讨。

王尹辰硕士论文《公元前三至前一千纪蒙古高原考古学文化格局的演进摘要》(2021)曾对这几类文化做了完整的时空框架梳理。附录如下。

文章将蒙古高原分为四大文化区,分别为蒙古阿尔泰山区、中北部山地区、东部草原区和中南部戈壁区。

其次分区逐一梳理了 10 支考古学文化遗存的文化特征,分别为:

阿凡纳谢沃文化 Afanasyevo Culture(公元前 3000~前 2500 年)、切木尔切克文化Chemurchek Culture(公元前 2600~前 1800 年)、浑迪戈壁类型Khundii-Govi Type(公元前 2500~ 前 2000 年)、门赫海尔汗文化Munkh-Khairkhan Culture(公元前 1800~前 1400 年)、赫列克苏尔与鹿石文化文化Khirigsuurs and Deer Stones Culture(公元前 1400~前 800 年)、乌兰祖赫文化Ulaanzuukh Culture(公元前 1500~前 1300 年)、特布希文化Tevsh Culture(公元前 1300~前 800 年)、石板墓文化Slab Burials Culture(公元前 1100~前 300 年)、昌德曼文化Chandman Culture(公元前 600~前 300 年)和巴泽雷克文化Pazyryk Culture(公元前 400~前 200 年)。

文章认为,在第一阶段(公元前 3000~前 1800 年),阿凡纳谢沃文化、切木尔切克文化相继进入蒙古高原,带来了包括“石构封堆”“石人”在内的新文化因素,开启了蒙古高原的早期金属器时代。在第二阶段(公元前 1800~ 前 800 年),蒙古高原中西部地区门赫海尔汗文化、赫列克苏尔与鹿石文化发展前后相继,在公元前 1000 年前后进入到文化发展的兴盛期,形成了以马头殉牲、鹿石为特色的文化遗存。与此同时,蒙古高原的东部草原、南部戈壁也逐渐发展起来,相继出现了乌兰祖赫文化、特布希文化与石板墓文化。在第三阶段(公元前 800~前 300 年),石板墓文化逐渐取代了赫列克苏尔与鹿石文化、特布希文化,统一了蒙古高原的大部分地区,并与同时期的中国北方保持着密切的文化联系,为公元前 300 年后匈奴部落联盟的形成奠定了基础。

无鬼斋

点赞

资中张

点赞