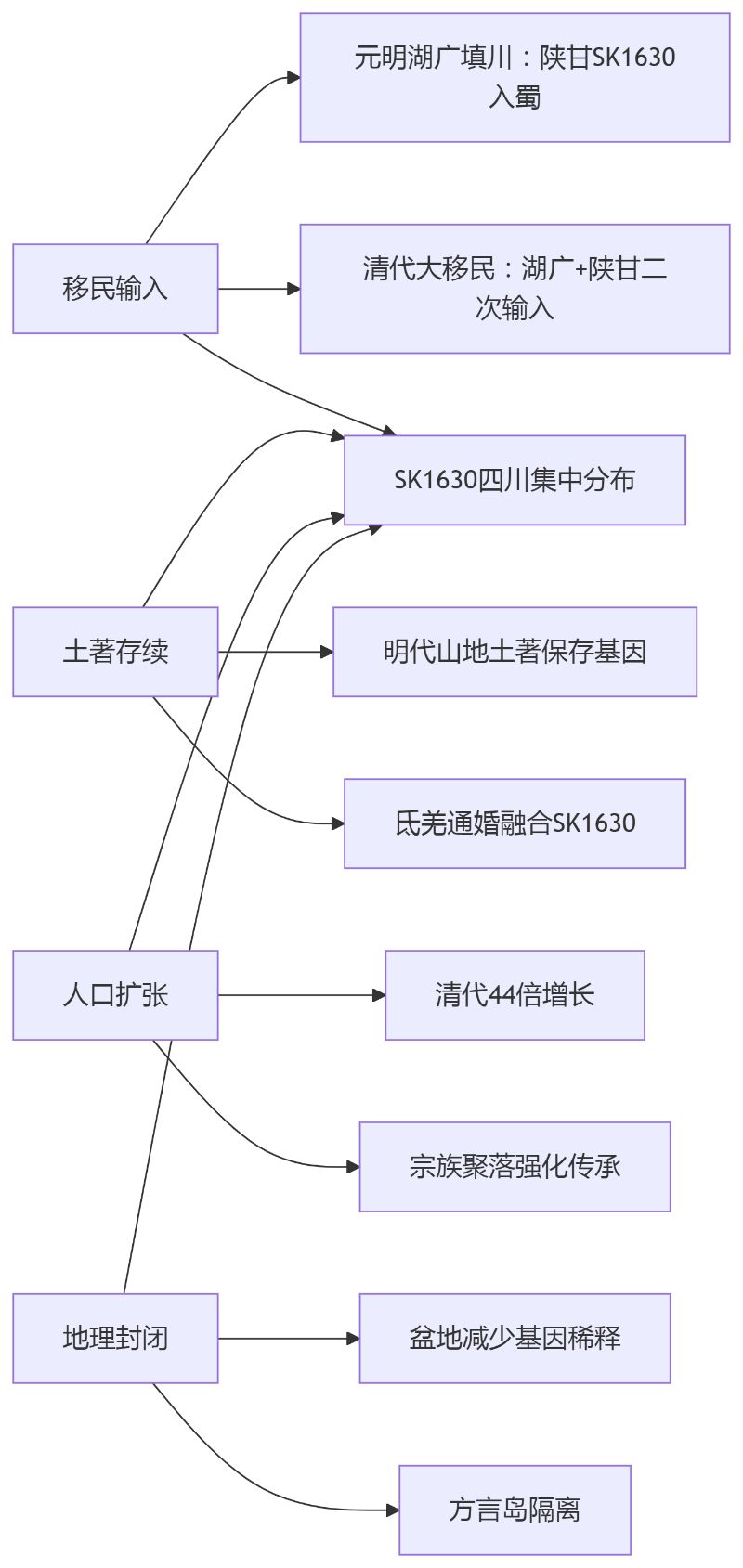

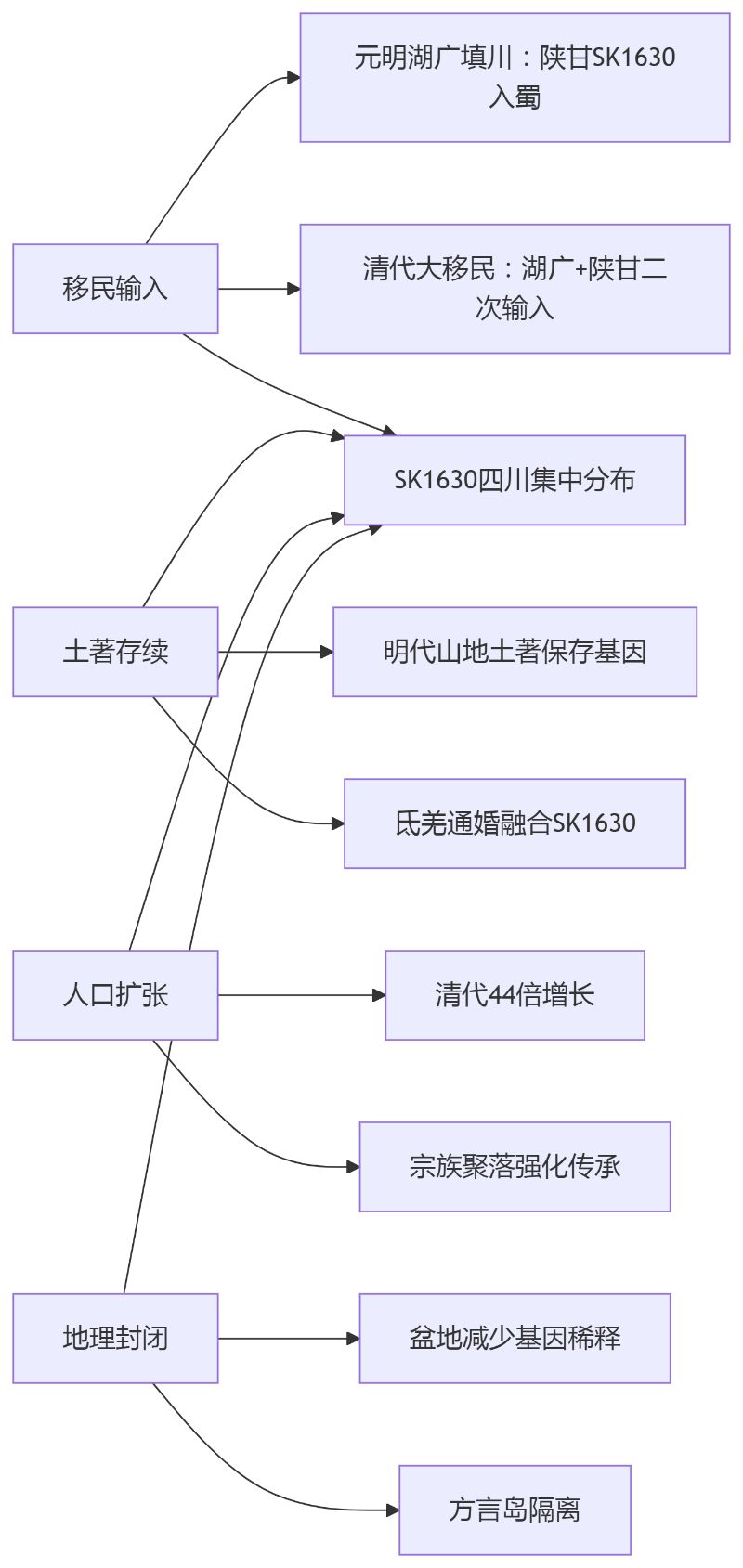

根据分子人类学数据与四川移民史、地理环境的交叉分析,SK1630在四川集中分布(占比1.13%,样本167人)是多重历史因素叠加的结果,核心机制如下:

一、历史移民浪潮与SK1630的输入

1. 元末明初首次“湖广填四川”的奠基作用

移民来源:以湖北、湖南为主,SK1630高频区(陕甘)移民同步进入。如广安蒲氏家族元末入蜀,明代发展为当地大族。

基因证据:四川巴中样本 o-MF330796(张姓)属 SK1630→F19607 支系,共祖时间约600年(明初),与移民潮时间吻合。

县志佐证:蒲江县162个家族中,明代迁入的63姓占土著家族的42%,为SK1630提供了早期载体。

2. 清初“湖广填四川”的规模性扩散

人口置换:明末四川人口仅余8万,清强制移民后,湖广籍占成都人口25%,陕西籍占10%610。

支系分化:SK1630→F18732(湖南永定土家族杨氏分支)随移民入川,样本分化于明代(如 o-MF305222)。

地域分布:移民首选成都平原,SK1630在巴中(1.13%)、梓潼(o-MF184775)等地的密集分布与清代移民聚落高度重叠。

3. 军事戍边与氐羌族群的基因渗透

陇南-川北通道:仇池氐杨氏(SK1630-F16408)南迁至川北,形成“杨改罗”姓氏集团(陇南罗姓SK1630占比28%)。

县志记载:《成县志》称仇池山南“杨罗寨”为氐杨遗民聚居地,后演化为川北罗坝乡等地名。

二、土著存续与山地庇护效应

1. 明代土著的“基因避风港”

山区存续:战乱中,大巴山(广元、巴中)、川南山地(泸州)土著避难成功,SK1630得以保留。

例如:

蒲江县明代土著家族占70%以上;

忠县刘氏22支家族中,明代以前土著占1支,明代迁入13支。

基因证据:四川土著后裔中SK1630占比显著高于纯移民区(如成都平原)。

2. 少数民族区的父系延续

藏彝走廊的庇护:阿坝、凉山等地藏羌族群较少受战乱波及,SK1630通过汉羌通婚融入。

如青海海东回族样本 o-MF194710(SK1630+西亚母系)反映元代以来汉-羌-色目基因融合。

三、人口扩张与基因扩散的黄金窗口

1. 清代人口爆炸式增长

基数与增速:清初四川人口约100万(含土著50万+移民50万),至咸丰元年达4400万,增长44倍。

SK1630扩散:陕甘移民后裔在川繁衍,如定西杨氏(SK1630-F16408)在川北形成宗族网络。

2. 宗族组织对基因的巩固作用

“逗谱联宗”机制:清代四川同姓移民通过联宗修谱强化血缘认同,推动SK1630集中化。

例如遂宁拦江镇13支罗姓家族联宗,共享祠堂与辈分序列。

聚落命名:四川以姓氏命名的“X家坝”“X家湾”(如王家坝、文家场)印证宗族聚居,利于单倍群保存。

四、地理封闭性与基因保存的协同效应

1. 盆地地形的“基因仓库”功能

封闭性:四川盆地四面环山,减少外来基因冲击,SK1630在局部区域(如巴中)高频存续。

移民选择性定居:湖广移民优先占据成都平原,而SK1630携带者多定居川北、川东山地,形成基因“孤岛”。

2. 客家人方言岛的基因隔离

方言屏障:川西洛带、川南隆昌等客家方言岛(占当地人口20%以上)保留聚居习俗,SK1630通过族内通婚延续。

例如隆昌客家人中,广东移民父系(含SK1630)占比达15%。

五、综合成因模型

六、SK1630在四川的分布特点

结论:三重动力塑造基因热点

输入机制:元明清三次移民潮(尤其陕甘-湖广路线)将SK1630密集输入四川;

保存机制:盆地地形+宗族聚居+少数民族通婚,减少基因稀释;

扩张机制:清代人口暴增与“逗谱联宗”文化,推动SK1630区域性集中。

未来验证方向:

对比陕南(汉中)、陇南与川北SK1630样本的STR差异,量化移民贡献度;

分析四川明代墓葬古DNA,验证山地土著假说;

整合客家民系基因谱系,明确方言隔离对单倍群保存的效应。

哈勃望远镜

2025-06-28添加评论

1 赞