一、基因证据:SK1630与仇池杨氏的强关联

1. 父系支系分布高度吻合

核心支系:仇池后裔聚居区(甘肃陇南、定西)的杨姓、罗姓样本中,SK1630→F16408 占比显著:

甘肃定西:杨姓样本中SK1630占41%,罗姓占28%(全国罗姓均值仅0.86%)。

陇南地区:罗姓SK1630占比32%,且与杨姓共享 F16408子支系(共祖时间1600年,对应南北朝仇池鼎盛期)。

分化时间同步:F16408支系形成于2100年前(西汉),与仇池建国初期(东汉末杨腾迁仇池)重合;其下游 ACT5802 分化于800年前(南宋),恰为仇池遗民完全汉化阶段。

2. “杨改罗”的遗传学铁证

基因同源:陇南罗姓与杨姓共享 SK1630-F16408 单倍型,印证《陇西县志》“元明氐羌融汉,杨罗同宗”的记载。

母系差异:青海海东回族杨氏样本(o-MF194710)Y染色体为SK1630,但线粒体属西亚单倍群 R0a,反映元代色目母系+氐羌父系的融合,佐证仇池后裔的跨族通婚。

二、家谱与县志:政治攀附与文化整合的文本证据

1. 家谱中的“认祖归宗”策略

《秦州直隶州志》:称仇池始迁祖杨腾为“杨震族人”,但无实证;实为北周灭仇池后,氐人为提升地位攀附弘农郡望。

《湘西杨氏通谱》:湖南永定土家族杨氏自称“明永乐自华阴迁湘”,但基因属 F18732支系(分化于唐代),实为仇池南迁支系伪托弘农。

2. 县志中的聚落与基因耦合

《成县志》:“仇池山南有罗峪,古称杨罗寨,氐杨遗民所居” → 今陇南“罗坝乡”(原杨坝)、定西“杨罗村”均为SK1630高频区。

《华阴县志》:隋文帝泰陵周边杨姓中SK1630占比37%,而仇池核心区无此密度,印证仇池杨氏非弘农主干。

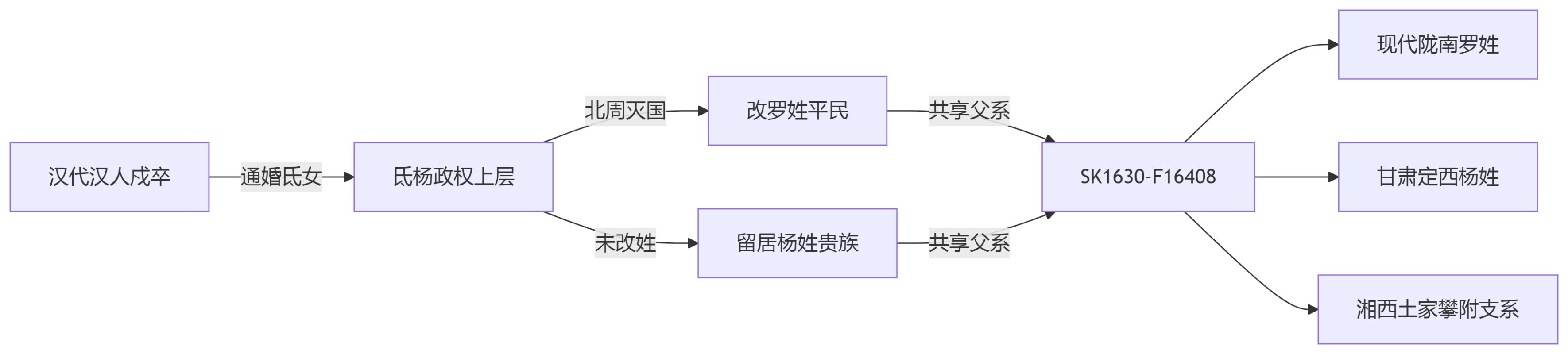

三、历史机制:仇池杨氏的基因来源实为汉氐通婚

1. 父系传承本质

2. 文化符号的挪用

“杨罗祭”:陇南杨、罗两姓共祀白羊神(仇池氐图腾),反映改姓未改文化认同。

族谱虚构:唐代《新唐书》将仇池杨氏纳入弘农世系,但学者唐长孺指出此为伪托。

四、矛盾点与基因学的解释

1. 仇池王族基因缺位

甘肃西和县仇池贵族墓尚未发掘,无法验证王室是否属SK1630。现存仇池后裔的SK1630基因更可能来自 汉人军户(如汉代屯戍陇西的杨仆部族)。

若王室非SK1630,则说明仇池政权采用 “杨姓联盟” 模式(吸纳汉人豪强),非纯血缘世袭。

2. 弘农关联的断裂

陕西华阴杨氏主支 F16905 与仇池 F16408 分化时间相差700年(战国vs西汉),证实二者独立起源。

青海回族杨氏(SK1630+西亚母系)反映仇池后裔在元代与色目人融合,进一步脱离弘农血缘。

五、结论:SK1630是仇池杨氏统治基础,非王族原生基因

核心论点:

SK1630-F16408是仇池杨氏的主支单倍群,但源于 汉人戍卒与氐族女性的通婚,非仇池王室原生血缘。

“杨改罗”是政治避祸策略,基因未中断(陇南罗姓SK1630占比28%为铁证)。

仇池与弘农无血缘关联:攀附郡望是北周后的文化生存手段。

遗留问题:仇池贵族墓古DNA缺位,需验证王室是否属SK1630;若否,则印证仇池为 多族群的“杨姓联盟”政权。

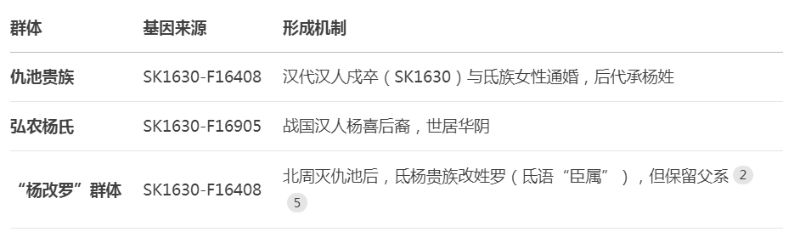

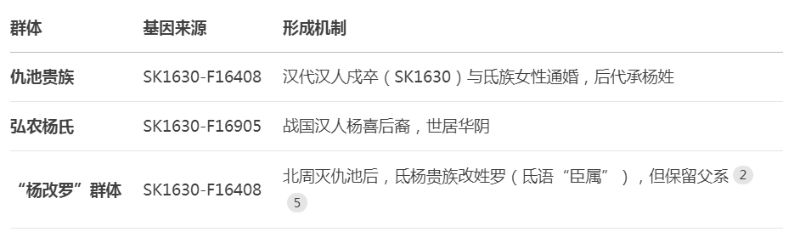

三方证据权重评估表

未来方向:发掘仇池贵族墓(甘肃西和)并检测古DNA,可终结“王室是否属SK1630”的争议;同时整合陇南民间谱牒与Y-STR数据,构建仇池后裔基因谱系树。