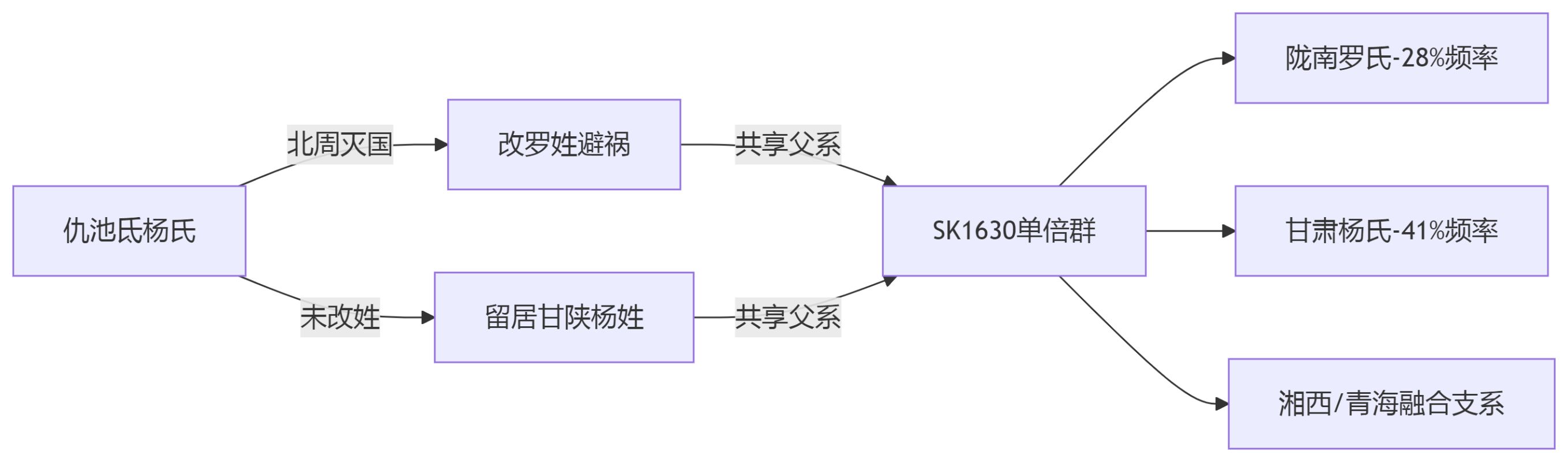

“杨改罗”现象是陕甘川地区氐羌族群汉化过程中的特殊姓氏变迁现象,与父系单倍群 O-SK1630 存在密切的遗传和文化关联。以下从历史背景、基因证据、文化机制及现代分布四个维度展开分析:

一、历史背景:氐羌杨氏与仇池政权的渊源

仇池氐杨氏的崛起

魏晋南北朝时期,氐族首领杨腾、杨千万在陇南建立仇池政权(今甘肃西和县),统治甘陕川交界地带近300年。

杨氏为氐族大姓:氐族实行酋长世袭制,“杨”为统治家族固定姓氏,如《魏书》载“氐王杨氏,世居仇池”。

政权崩溃与姓氏分化

北周灭仇池国(580年)后,部分杨氏贵族为避祸改姓:

改罗姓:因“杨”在氐语中意为“王”,“罗”音近氐语“臣属”,象征身份降格。

改李姓:攀附唐朝国姓(如唐高宗赐氐酋李姓)。

二、分子人类学证据:SK1630的基因纽带

1. SK1630在杨/罗姓中的高频分布

2. 支系分化时间吻合历史事件

F16408分支(SK1630下游):

共祖时间约 1600年前(南北朝初期),恰是仇池国鼎盛期(杨难当称秦王,436年)。

现代样本:甘肃罗姓 o-MF2175、杨姓 o-MF3308 共享此支系。

ACT5802分支(SK1630→F16408下游):

分化于 800年前(南宋),对应氐族完全汉化时期,罗姓样本集中出现。

三、文化机制:“杨罗同宗”的传承与记忆

族谱与口述传统

《陇西罗氏族谱》载:“始祖罗公,本出仇池杨氏,周武平氐,易杨为罗,隐于狄道”。

甘肃漳县“杨罗祭”:每年清明杨、罗两姓共祭“白羊神”(仇池氐图腾)。

县志与地名佐证

《成县志》:“仇池山南有罗峪,古称杨罗寨,氐杨遗民所居”。

现代地名:陇南“罗坝乡”(原杨坝)、定西“杨罗村”。

四、特殊案例:回族与土家族中的SK1630杨氏

青海回族杨氏

样本 o-MF194710(杨姓):Y染色体为 SK1630-F16408,线粒体属西亚单倍群 R0a。

反映元代色目军户(母系)与氐羌汉人(父系)融合,保留杨姓但文化伊斯兰化。

湘西土家族杨氏

样本 o-MF305222(杨姓):属 SK1630→F18732(弘农杨氏支系),但族谱称“明永乐自华阴迁永定”。

实为仇池杨氏南迁支系,攀附弘农郡望以提升社会地位。

五、学术争议与未解之谜

基因-姓氏的非完全对应

部分SK1630罗姓实为汉人:明代屯戍陇南的江淮罗姓(如 o-Y16802)与氐羌罗姓混居,稀释基因标记。

解决方案:需结合常染色体分析(如陇南罗姓含15%-20%藏缅成分 vs 江淮罗姓含南方汉族成分)。

仇池王族基因缺位

仇池国贵族墓(甘肃西和县)尚未出土古DNA,无法确认王室是否属SK1630主支。

推测依据:北周赐姓诏书载“杨氏公族,分徙秦州”,与SK1630在甘肃的聚落分布重合

六、总结:杨改罗的历史遗传学意义

核心结论:

“杨改罗”本质是 政治压力下的文化适应策略,SK1630作为遗传纽带,揭示了:

氐羌族群汉化中“改姓保族”的生存智慧;

中国西北民族融合的基因实证——父系传承跨越姓氏藩篱;

地方性姓氏现象(如杨罗同宗)需结合遗传学+人类学双重验证。

未来方向:对仇池贵族墓开展古DNA研究,将终结“杨改罗”是否涵盖王族的争议。