2015年的论文《Low Mitochondrial DNA Diversity in an Ancient Population from China: Insight into Social Organization at the Fujia Site》给出了大汶口傅家遗址的四个男性的Y染色体结果:一个O系,两个N系,还有一个K*(xO),由于不大可能是QR,因此这个测试不到下游的应该还是N系。

结合付巧妹团队对于扁扁洞和后李文化的测试(全部是N1b-CTS582),这三个人大概率是N1b-CTS582。这样一来,N系占比高达75%,而O系仅有25%.许多人感到不可思议,因为后续的龙山文化中O系占绝对主导。有人认为当时大汶口南北片区的遗址有较大差异,南部遗址以O系为主,在龙山时期覆盖了北部,事实果真如此吗?

从考古看,龙山化的历程是从南部地区向北部推进的,那么南部地区的人口变化情况如何呢?《南方文物》杂志2023年第三期刊载了《长时段视角下的鲁东南沿海地区的人口与政治变迁》一文,调查了鲁东南地区包括尧王城,两城镇等重量级遗址的人口变迁史。

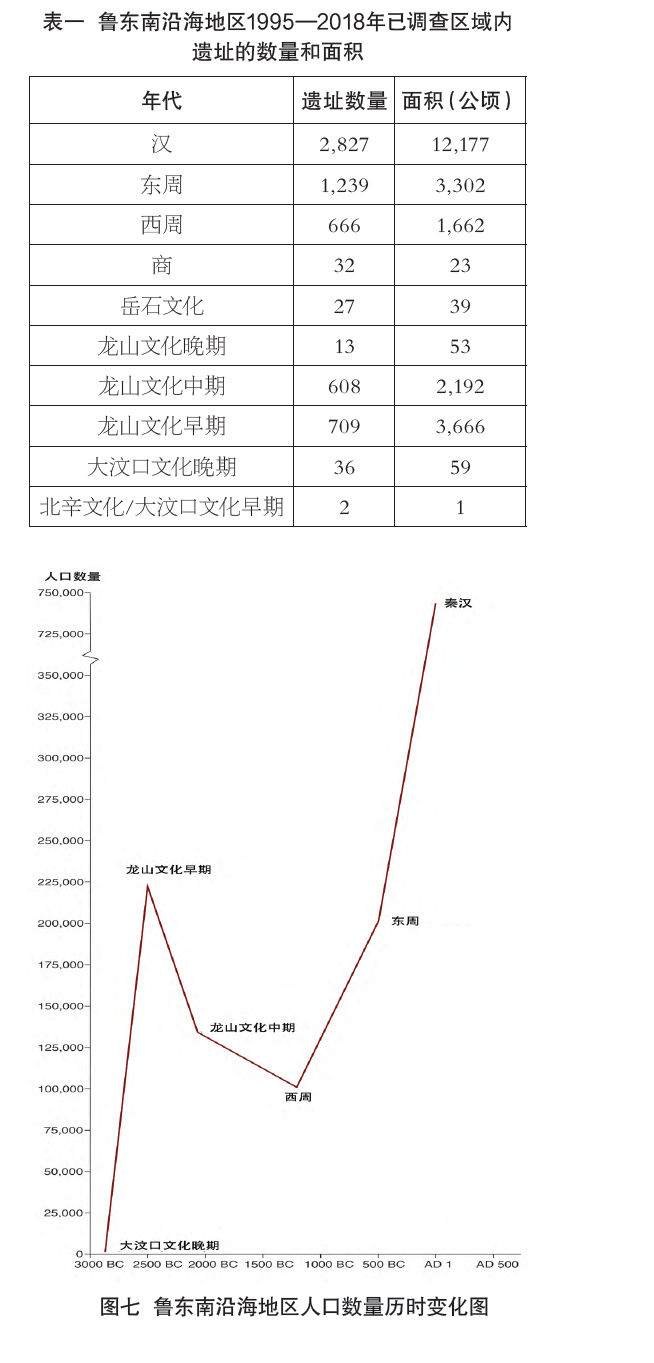

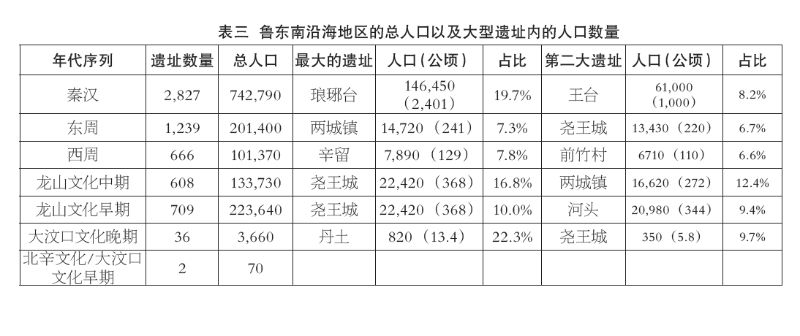

结果是惊人的,从大汶口晚期到龙山早期,无论遗址数量,遗址面积,还是人口估算,增长都高达几十倍,这意味着外来人口是本地土著的十倍都不止,土著完全淹没在外来移民的汪洋大海里,这就可以解释为什么大汶口N系主导被龙山O系替换。人口折线上出现一个斜率非常大的暴增。到了龙山中晚期,又急剧减少,晚期遗址数量和面积甚至只有早期的零头,这可能是受到4.2千年事件的洪水影响,其结果是辽东半岛的东北亚人群侵入,龙山文化再次转换到岳石文化,带来支石墓等文化因素,但比起龙山兴盛期仍然是大为衰退。看了上表不难理解:为何土著的N系会被外来的O系逆袭。这使得粟作为主的大汶口文化,在龙山时期,山东半岛转换到了稻作为主,拔牙风俗消退;岳石文化时期,C2南支又大量涌入。

付巧妹团队2021年发表的《Maternal genetic structure in ancient Shandong between 9500 and 1800 years ago》一文同样从母系角度证实了以4600bp为界,前后母系有显著的差异,这个年代正是大汶口向龙山文化的转换时点。

考古学界的主流观点认为龙山文化是大汶口自主发展起来的,根据上述数据和古DNA,现在这个观点被完全推翻:海量稻作外来人口涌入才是大汶口转换到龙山的根本原因,原有土著被淹没,对于后世人群的遗传贡献很小。

百666

点赞