摘要:张掖“黑水国”古绿洲,遗存十分丰富,有北古城、南古城两座较大城址和周围7座较小城堡,有史前文化遗址、汉代建筑遗迹、古寺院遗址和民居遗址,有成片的古墓群、古耕地渠道遗迹等。作者通过深入的实地调查,对其历史面貌及其沙漠化发生的时代和原因作了细致的探讨

关键词:“黑水国”;古绿洲;沙漠化

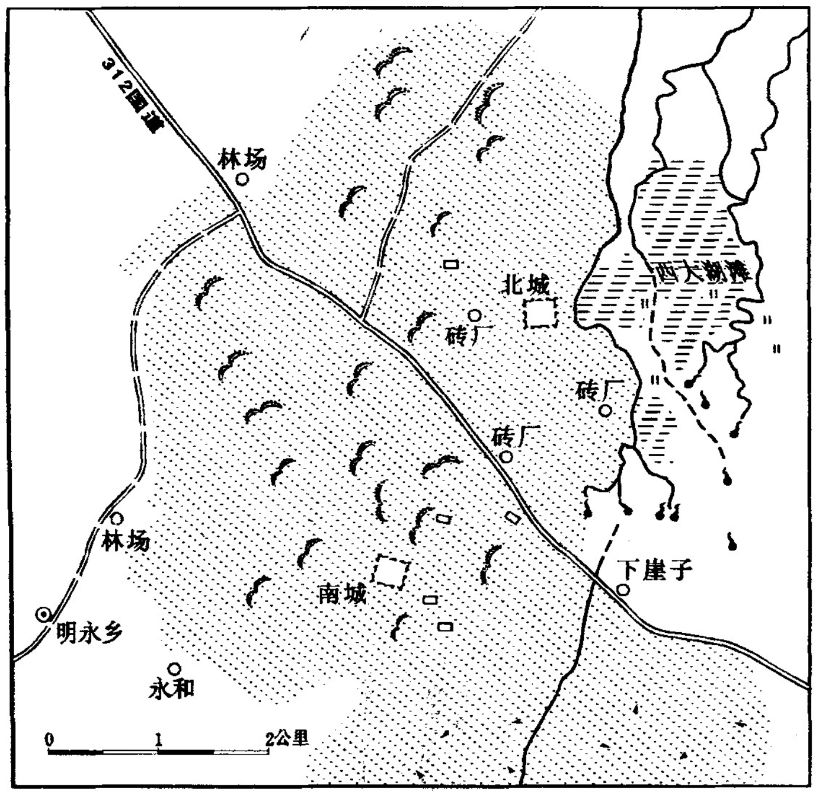

“黑水国”古绿洲,位于甘肃省张掖市城西北15km,居处河西走廊中部黑河中游绿洲腹地。其地又名西城驿沙窝,南北长约7km,东西宽4.5km许,面积约30km2。公路国道312线从沙窝中部部穿过。沙窝中平地积沙一般厚0.5m许,南部多见新月形沙丘、盾状沙丘,相对高度9~14m。沙窝北部则多见风蚀古耕地形成的雅丹地貌,其风蚀垄槽比高约1m。近二三十年来在沙窝中打井提水,广植花棒、沙拐枣、沙打旺等旱生植被,有些地段还被重新开成了农田,其面貌已多有改观。

沙窝内遗存十分丰富,有北古城、南古城两座较大城址和周围7座较小城堡,有史前文化遗址、汉代建筑遗迹、古寺院遗址和民居遗址,有成片的古墓群、古耕地渠道遗迹等。当地传说昔年黑匈(匈奴)居此时筑城,其地因名“黑水国”。笔者以为“黑水国”之名有可能系“黑水洼”、“黑水窝”或“黑水湾”的音讹,因其位处黑河河湾、地势低下而得名。

一、南、北古城遗址

早在1945年9月,夏鼐、阎文儒先生即对黑水国古城作过考古发掘。笔者曾于1986年7月、1988年9月、1993年5月、2001年9月4次来这里考察。所见南、北两座古城均已残破,残垣犹存。南古城在国道312线2744km处南1.5km许,东南至张掖市城约17km。GPS测得位置:39°00′53.1″N,100°20′37″E。平面略呈方形,南北222m,东西248m,墙基坍宽8m,顶宽2.5m,残高3~6m。夯土版筑,夯层厚15~20cm。东垣北段有前后两次加筑的痕迹,底部原始城墙夯层厚15~17cm,高约3m;其上为中间加筑层,厚约1.8m,加筑夹棍,并夹杂汉砖碎片;上部加筑层高1.5m,亦加筑夹棍及夹压汉砖、石块、陶片等。东垣南段和南垣东段上部、北垣西段下部等,亦有加筑或补修痕迹。许多墙段顶部被风蚀成刃脊状。门一,东开,阔7m,门外筑瓮城,其一角已坍,用汉子母砖、灰青色砖块杂乱补砌。城垣无马面。四角筑角墩,方形,每边宽6.2m,多与墙体等高。唯东北角墩高大,高约13m,突出墙体约5m,其上可见明显的5排椽眼。城内建筑无存,地表遍布汉子母砖、碎砖块、石磨残片,亦见宋代豆绿瓷片、夏元黑釉瓷片、粗缸残片和明代青瓷片等。城址中部有一条东西向街道遗迹,将城分为南北两部分。北部正中有建筑台基一座,存部分建筑物残壁,靠近西垣正中亦有建筑台基及残存墙垣。城垣内外均被流沙壅压,沙堆几与城齐,城外东南角及西侧淤成大型沙丘。

北城位于国道之北,距南城2.7km,位置39°02′07″N,100°21′35.2″E。城址地势较低,地处数米厚的河湖相红色粘土沉积层上,城垣亦就地挖取红色粘土筑成。与南城形制相似,东西254m,南北228m。墙基坍宽5~7m,顶宽1.5~2m,残高2~6.3m,夯层厚11~20cm。东垣南段和北墙东段有后代补修痕迹,夯层中加有汉砖块和白釉瓷片。门一,南开,阔8m,有瓮城。墙垣亦无马面。西南角筑土台一座,正方形,每边9.5m,残高约7m。靠近北墙正中亦有建筑台基,每边14m许。西南隅城垣被流沙埋没,城外东南角亦有沙堆。城内中部隐约见南北向断续残垣,似该城原被分作东西二部。城中到处散落汉砖块、绳纹、素面灰陶片,亦见宋元时的豆绿色瓷片、白瓷片、黑釉瓷片和明代青瓷片、粗缸瓷片等。当年阎文儒一行还在这里找到过汉五铢钱、货泉钱、小铜扁针和唐开元通宝钱等物。该城东垣外侧有一块宽约60m、长200m余的平地,平地东沿为高约10m陡坎,黑河的一条支流在陡坎下淌过,沿岸芦苇生长茂盛。该城南数百米范围内现开设有张掖市砖厂、明永乡砖厂、梁家墩砖厂等,皆取用这一带红色粘土制砖。城南里许还有一片直径约3km的沼泽滩地,名西大湖滩,为昔日湖泊的残迹。

1992年9月,甘肃省考古研究所和张掖市博物馆联合在黑水国南城内搞了一次试掘。结果如下:地表堆积层厚0.2~0.3m,多为汉子母砖和唐宋以后的砖瓦瓷片,在清理到1处房基时发现朽化的谷物和壁画残片,壁画内容为桃园三结义故事和仕女图,从其构图特点上看应为明代所绘。地表堆积层以下为黄胶土和灰沙层。距地表1.5m处发现砖券单室墓1座,出土绘彩陶奁1件、陶鼎1件、陶壶2件,彩绘花纹用红、黑双线勾勒。另有灰陶罐、灰陶灶、灰陶盘、陶耳杯等器物,皆为魏晋时物。墓道两侧为厚约3.5m的灰沙。清理过程中除地表堆积的汉砖块以及墓顶券砖中夹有汉代绳纹瓦片外,再未见有其它任何汉代遗物。据此可知南城应是魏晋以后至明代的城垣。至于城中堆积的大量汉代子母砖,应是后人从其周围密集分布的汉墓中(部分墓被自然风蚀露头)搬迁而来,复被重新利用的,该城东门瓮城即用此种子母砖补砌加固。王北辰考得,黑水国南城为唐代始建的巩驿,亦是元西城驿、明小沙河驿,城内坊巷遗迹乃是元、明时的建筑遗迹(1)。

至于黑水国北城,阎文儒先生据考察认为其修筑早于南城,北城最晚筑于汉,“直到唐时仍未废。又于附近拾得仰韶马厂式陶片及新石器数件,则此地于史前期已有人迹,非自汉时始也”(2)。笔者根据正史以及地湾城址(汉肩水候官治所)、汉金关遗址等出土汉简所记有关里程等史料考得,北城应为汉至隋代张掖郡治角乐得县城(3)。

二、其它遗迹

1.卫星式小城堡

“黑水国”遗址范围内,还散布卫星式小城堡7座,均破坏严重,仅存轮廓,面积皆900~2000m许。城堡内留存汉砖块、灰陶片、黑釉瓷片等物。其中2座位于北古城西南1km许,其余5座分布在南古城北部、东部。笔者实测最大的一座,位于南古城北1km处,已十分残破,墙垣残断,西南部被新月形沙丘埋没。基宽1.5m,残高1.5~2m,最高2.5m。夯筑,夯层厚12~14cm。北垣残长约60m,东垣存30m许。城内遍布灰陶片、汉砖块、子母砖等,亦见明代青瓷片、白瓷片,还发现许多磨圆较好的小石子。这些小城堡当为昔日的乡城或驻军之所,有人认为它们可能是古代的屯庄遗址。

2.马家窑文化马厂类型遗迹

张掖市博物馆吴正科先生,多年来一直留心黑水国遗址,每逢节假日常去实地考察,风餐露宿,锲而不舍,实可感人,并撰成《黑水国古城》一书(甘肃人民出版社,1998年)。据他的考察,除古城址、古墓葬等外,黑水国还留有新石器遗址(灰坑)、古代建筑遗址、寺院遗址等。

早在上世纪40年代,夏鼐等老一辈考古工作者就在黑水国发现马家窑文化马厂类型(距今4200~4000年)陶片,五六十年代国际友人路易·艾黎亦曾在这里找到不少陶片。吴正科查得这里有史前文化遗址(灰坑)5处,遗址总面积约35万m,堆积层最厚达1.8m,最薄处接近地表。发现较为密集的残碎陶片和许多石器。陶片大多为夹砂陶,很少有泥质陶,这与河西齐家文化、四坝文化、沙井文化诸遗址、墓葬的陶器特征相似。纹饰以彩陶为主,有少量的绳纹陶、条纹陶和划纹陶,素面陶极少。彩陶纹饰有菱形网纹、三角网纹、粗细平行斜线纹、折线纹、折线网纹、弦纹、变形蛙纹、锯齿纹等,器形有罐、瓮、盆、鬲、釜、纺轮、器物盖等类型,以牛角和葵叶形器最为独特。采集石器标本百余件,有打制石器、磨制石器,兼有琢制石器,器形以打制石斧和磨制石刀为主,另有石杵、盘状敲砸器、石球、石锛、石纺轮、大砍砸器、石钻、石网坠、石铲等。同时还发现不少细石器,器形有锥状石核、细石叶、圆头刮削器、盘状刮削器、散光刃口刮削器、歪端刮削器、其它类型刮削器、尖状器、刮刻器、石镞、打制石针、石片、石屑等。细石器往往被作为装备骨、木等复合工具的刃部而使用,它们的大量出现表明当时狩猎活动的普遍存在。另外,黑水国遗址中还采集到贝壳、琏珠、红铜器具(刀状铜片、锥状铜器)以及冶铜原料-孔雀石等。

3.建筑遗址

黑水国留有汉代建筑遗址4处,均在312国道之南。一处位于明永砖厂南80m处,为高台状,15m×30m,堆存大量汉砖块、陶片等,其下有马厂文化堆积层,南侧正中筑土墩,残高2.2m。一处位于面粉厂农场东200m处,亦为方台形,范围约80m见方,被沙土和砾石掩埋,散存较多的汉砖和陶片。最大的一座建筑遗址位于面粉厂农场大门东100m处,南北200m,东西50m,其北部有一条长80m、宽5m、厚约1m的汉代绳纹瓦片堆积层,南部亦有部分堆积,并从中发现汉代云纹瓦当。遗址内还有汉晋陶片、宋元瓷片等。遗址东200m范围内有数座汉砖瓦堆。

黑水国遗址内的梁家墩砖厂北侧,存残土墩一座,当地俗称驴丘墩,墩体由夯筑基座和土坯砌筑的墩身组成。基座大致正方形,每边长约6m,墩座墩身通高7m。吴正科认为,该墩原应为建于元代的覆钵塔,其东部还有一处长方形建筑遗迹,东西约80m,南北20m,建筑物痕迹依稀可辨,似为三进院落,应为当年的寺院遗址。遗址内堆积残碎砖瓦和陶瓷残片,留存大量汉代至宋元明时期陶片、瓷片,遗址南北30~50m范围内亦有残碎遗物密集分布。所出遗物较典型的有汉云纹瓦当、五铢残币、唐代邢窑白瓷杯底、宋代景德元宝、政和通宝、正隆元宝、磁州窑瓷片、均窑瓷片、元代狮头瓦当、滴水、明代青瓷片、猫头瓦当等。

4.古墓群

南北二城周围遍布古代墓葬,其范围2.5km×2km,有墓3万余座,名黑水国古墓群。黑水国区域以外,南至明永乡孙家闸、武家闸一带,甘浚乡新墩滩、八号北滩、西洼滩、四角墩滩一带,西至明永乡燎烟村、五个墩一带,西南方向的沙井乡上寨子村等处,亦有大面积古墓葬分布。这些墓葬均为砖室墓,从时代上看主要为汉至魏晋墓,大多在建国前被盗掘,现遍地散落大量汉子母砖、灰陶片等。墓砖按用途分,有铺地砖、画像砖、条砖、榫卯砖、楔形砖等。其中铺地砖较特殊者有千金纹铺地砖,砖面模印若干行椭圆形图案,图案以四个“金”字对座复合而成,砖周饰以菱纹,每个菱纹中心又套一“田”字纹。联想到汉代张掖设郡后大力移民实边,发展农垦,开有“千金渠”等灌溉渠道,这里自古又有“金张掖”的美誉,吴正科据之认为此砖正应是对这一状况的艺术反映。画像砖一般镶嵌在墓葬内壁,用以避邪祈福,其代表作品为四灵神兽砖,另有驱驴急行画像砖、桓表门画像砖等。此外黑水国还发现一批汉代模印文字砖。向达《西征小记》载,1941年“于佑任过此,曾检得有大吉二字铭文及草隶砖,卫聚贤并得有图像砖,俱是汉代物。疑今所谓黑水国或即张掖故城亦未可知”。近年张掖市博物馆又在这里采集到模印有“日利”、“大利”、“金钱”、“千”等文字砖、合文砖和刻划有“风雨……”、“甘”、“圣”等文字砖数十块。特别重要的是还找到了一块“永元十四年(102年)”的记事砖,砖面残存刻写草隶文字4行,为我们对有关墓葬及文物的断代和地方史的研究提供了难得的证据。

20世纪70年代初,张掖地、市一些单位开始在黑水国区域内兴办农场、林场和砖厂。截止1997年底计有农场5家、林场1家、砖瓦厂7家,开垦耕地约9.7km,打机井21眼,开挖引灌渠道25.4km。所植乔、灌木林带目前已发挥着良好的防风固沙作用。90年代初市面粉厂还在南城西1.5km处建造沙漠公园1座,占地150万m2。然而,大量的开挖取土也给这里的文物保护敲起了警钟。

三、古绿洲沙漠化研究

“黑水国”沙窝位于黑河西岸冲积平原腹地,正当黑河干流与其大支流山丹河交汇处之西,当地称作黑河湾。临河近水,地势低平,易受水冲和风沙的壅塞之害。依其所存遗址遗物来看,早在4000多年前的马厂文化时期这里就是绿洲先民们的采猎和畜牧之域,西汉建郡后农耕兴起,作为郡治所在,其地生产发展、农业兴旺的情景不难想见。由文献记载和地表遗存可以考知,“黑水国”古绿洲的废弃及沙漠化的发生,可分为隋末唐初和明代以后前后两个时期。前期的沙漠化过程造成古绿洲北部以北古城为中心的一带地域废弃沙化,后期的沙漠化过程则又使得古绿洲南部荒弃沙化。

1.古绿洲北部的沙漠化

“黑水国”北部,指国道312线以北、以黑水国北城为中心的一带古绿洲,面积约15km2。与其南部古绿洲相比,这里地势更为低洼,沉积有厚达数米至十数米的红色粘土(当地俗称红胶泥),当原为黑河所经的一处牛轭湖,长期处于静水沉积环境。北城墙垣即取用此种红色粘土筑成。因其质地细腻土质好,今天这里设有多家张掖市、乡的砖厂,用此粘土烧砖。

已如前考,早在距今4000多年前的马家窑文化马厂类型时期黑水国一带即有人类的活动,人们利用这里河汊交织、水环湖绕的自然条件,主要从事原始种植业,并有畜牧和渔猎生产。战国以后,月氏、匈奴相继进入其地游牧,繁育牲畜。匈奴角乐得王还在这里筑有角乐得城,即西汉张掖郡治角乐得县的前身。《元和郡县图志》卷40、《太平寰宇记》卷152引《西河旧事》皆云,汉角乐得县“本匈奴角乐得王所居,因以名县”。西汉设立张掖郡,郡治角乐得县城即北城遗址,魏晋因之。后来张掖郡(甘州)移治于今张掖市城,则北城遗址废弃,随之黑水国北部这片古绿洲亦当逐步荒弃沙漠化。

黑水国北部古绿洲沙漠化是何时出现、因何发生的?解决这一问题的关键应首先搞清楚张掖郡城是何时、因何故迁出“黑水国”而移治于今张掖市城的。《后汉书·明帝纪》:永平十八年(75年)“八月丙寅,令武威、张掖、酒泉、敦煌及张掖属国系囚,右趾以下任兵者,皆一切勿治其罪,诣军营”。李贤注:“张掖郡,……故城在今张掖县西北。”说明汉张掖郡城位于唐张掖城西北,在唐代以前某时期,张掖郡城废弃,移址于唐张掖城新址(今张掖市城)。《通典》卷174张掖县条亦记“汉张掖郡城亦在西北”。

那么,张掖郡治的移徙应在唐代以前哪一时期?史乏明文。王北辰推测,魏晋十六国动乱时期迁建郡城恐非其时,北魏得张掖后始改其名为甘州,迁建之事亦难寻其迹,直到隋朝统一中国,炀帝即位后情况才有了变化。大业五年(609年)炀帝巡行张掖,极尽排场奢华,“以示中国之盛”。巡行前先派裴矩作了各项准备,很可能裴矩为迎合炀帝的奢欲,舍弃了旧而小的张掖故城,另在张掖河东选址建了新城。吴正科则认为,魏晋时期张掖郡及角乐得县城均由黑水国区域迁建到今张掖市区,黑水国遂废弃,大部分土地沦为荒芜的墓葬区,角乐得之名也从此不再使用,新建之县名为永平,永平县的出现就是张掖郡城迁治的标志。

笔者倾向于王北辰先生隋代迁址的观点,但又认为迁建的原因似又不单纯是为了迎合炀帝的喜好。黑水国北部地势低下,北、东两面临河,易遭水患,亦易风沙壅积,更加以自西汉以来几百年的开垦,不免诱发一些地段沙漠化的出现,这样显然不利于城市的进一步发展。随着隋代大一统时期的到来,河西地区进入了一个新的发展阶段,这必然给似张掖这样的中心城市的发展提出新的要求,于是遂有迁城之举,张掖城遂迁至较为高爽开阔更有利于城邑发展的黑河东岸新址。

张掖迁居新址后,黑水国北部的旧城随之废弃,其周围的一些田园亦当弃置。风沙运行的规律表明,废弃的墙垣屋舍往往成为遮阻风沙的最好屏蔽,最易招致流沙壅塞。废弃的墙体愈高、愈多,所拦阻的沙土也就愈多,形成的沙堆就愈大、愈密。偌大的旧张掖郡城及其大批弃置的官署屋舍,成了遮挡风沙的好处所。更加以这里本来就地势低洼,易于流沙停聚,经长时期开垦后早已有风沙活动,因而其地逐渐演变成了沙漠化土地。同时其周围一带因垦荒、筑城、建房、樵薪等因素导致沙生、旱生植被的大量破坏,亦应是其沙漠化发生的重要原因之一。其地沙漠化的形成当在隋末至唐代。

清末袁大化《抚新纪程》一书,记载了当时流传在张掖的一则传说:“相传隋韩世龙守黑水国驻此,有古垒四,去后一夕为风沙所掩,即今沙山也。”检索《隋史》并无韩世龙其人,这一传说亦未知起自何代。传说固然不足置信,但似给我们透露出一个信息,张掖郡城及黑水国北部的荒弃沙化即发生在隋代,其沙漠化的主要作用途径即为风沙侵入,这与我们上考结果恰可吻合。

2.古绿洲南部的沙漠化

黑水国古绿洲南部(国道312线以南,约15km)的沙漠化过程,出现在清代初期。《新唐书·地理志》甘州张掖郡条:“西有巩乇驿”。《旧唐书·王君传》云,开元十五年(727年)君任河西节度使,“会吐番使间道往突厥,君率精骑往肃州掩之。还至甘州南巩乇驿,护输伏兵突起,……遂杀君。”《资治通鉴》卷213开元十五年九月闰月条亦记其事,胡注:“甘州张掖县西南有巩笔驿。”王北辰考得,驿名应为巩乇驿,“乇”即粮囤之意,巩乇即粮囤巩固,或固若粮囤的意思,“乇”、“笔”均为传刻之讹,是不可信的(1)。该驿的位置,上引史籍一说在张掖西,一说在张掖南,胡三省则折衷二者记在张掖西南。依王君进军方向,此驿应在甘州通往肃州的路上,即应在张掖城西北。乾隆四十四年(1779年)刊《甘州府志》卷4《地理·古迹》:“今黑水西岸有古驿址,俗曰西城驿者,或云即巩乇驿,或云元西城驿,或云明小沙河驿。”王北辰认为这一古驿址即黑水国南古城,笔者同意其说。

图1 张掖”黑水国“古绿洲示意图

明代黑水国南部还设过常乐堡,亦在清初荒弃。《甘镇志·兵防志·堡寨》:“常乐堡,城西三十里。”甘州城西三十里无疑应在今黑水国区域内。然而在《甘州府志·村堡》中该堡之名则消失得无影无踪,显然亦在清代前期沙化废弃。

黑水国古绿洲南部沙漠化的原因,考虑到其地表沉积物组成上,这里原为黑河西岸的一处牛轭湖,沉积了厚层的沙质、粉沙质物质,在长期开垦、植被破坏后易于被风蚀,吹扬起沙。且这一带古冢较多,封土堆拦截流沙,便于沙丘堆积。随着明代后期至清代前期以来黑河中游绿洲大规模土地开发,大量采伐荒漠植被,风沙之患遂不断加剧。《甘州府志》卷2《世纪》载:正德十六年(1521年)十二月辛卯“甘州行都司狂风,坏官民庐舍、树木无算”;嘉靖二十六年(1547年)七月乙丑“甘州五卫风霾昼晦,色赤复黄”;顺治九年(1652年)“诏免故绝抛荒并淹沙压地亩赋额”。有关记载不胜枚举。1942年《创修临泽县志》卷1《舆地志·山川》引清人王学潜《弱水流沙辨》云:“今甘州之东之西之南之北,沙阜崇隆,因风转徙,侵没田园,湮压庐舍”。正是在此种情况下,易于风蚀起沙的黑水国南部遂逐渐被流动沙丘吞噬,演变成今天这种景观。至此,整个黑水国古绿洲彻底荒弃沙漠化。

研究历史上的沙漠化过程,揭示其发生发展的原因和机制,汲取历史的经验教训,对于我们今天西部大开发中生态环境的保护和建设、经济社会的可持续发展,无疑具有重要的借鉴意义。

——原载于《中国历史地理论丛》,2003年第6期

王

点赞

西林觉罗 ᡩᠣᡩᠣ

点赞